Prima di tutto chiedo scusa a quei pochi (o molti) che seguono questo blog per la mia inattività su questa piattaforma da almeno 10 giorni in quanto preso da studi per un meeting a Barcellona ed un lavoretto stagionale che mi serve per portare a casa qualche soldino; ammetto che in mezzo c'è stato pure del cazzeggio ma da quest'ultimo c'è pure una lettura che conto di portare quanto prima su questo blog (se non sono troppo bradipo, alquanto cronica nel mio caso).

Detto questo cominciamo a dire chi è professor Francalacci: professore associato all'Università di Sassari, presenzia al reparto di Scienze Biomediche, e genetista di fama internazionale (anadate su https://uniss.academia.edu/PaoloFrancalacci per capire un pezzo della mole del suo lavoro), tanto da esser comparso in una puntata di Discovery channel in merito alle migrazioni dei popoli delle steppe dell'Europa dell'est fino alla Cina e di aver scritto un articolo per National Geographic sul DNA sardo (http://www.nationalgeographic.it/scienza/2013/08/02/news/le_origini_dell_uomo_europeo_e_non_solo_scritte_nel_dna_dei_sardi-1766551/). L'intervista verterà proprio sulla genetica europea e sarda.

Ho incontrato professor Francalacci per puro caso al Museo della Tonnara di Stintino (https://illeggiadromondodimartino.blogspot.it/2018/04/museo-della-tonnara-di-stintino.html) in un convegno sulla genetica e la cultura musicale europea, da li ho avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con lui in merito alla genetica sarda e da dove avesse origine; da qui la richiesta di poterlo intervistare per conto di questo blog. Richiesta accettata immediatamente e svoltasi nei giorni a seguire.

Detto questo, passiamo subito all'intervista.

Io: professor Francalacci, se non ricordo male la storia dell'Europa incomincia già con le prime migrazioni dal continente africano, quella dell' Homo erectus e poi dell'Homo sapiens...

F: certo, ma sono due migrazioni diverse, la prima è quella dell'Homo erectus che giungerà in Europa 800.000 anni fa e che darà origine all'Homo neanderthalensis (uomo di neanderthal), la seconda, 80-70.000 anni fa, è quella dell'Homo sapiens che darà origine a noi; ora va per la maggiore la teoria che ci sia stata ibridazione tra Homo neanderthalensis e sapiens, io sono un pochettino più scettico visto che non si vedono tracce di ibridazione grazie al cromosoma Y e mitocondriale ma è possibile che quelle linee si siano estinte.

Io: mh, ho capito.

F: è possibile inoltre che le migrazioni del sapiens in Europa non vengano solo dall'Africa ma anche dall'Asia occidentale ed in parte anche dalla Siberia, ci sono infatti delle linee che ci accomunano con gli indiani d'america.

Io: ah! Sapevo di una somiglianza somatica e genetica tra nativi americani e popolazioni native della Siberia e dell'Asia ma non pensavo ad una benché minima somiglianza con noi europei.

F: certamente! Abbiamo una migrazione di queste popolazioni da nord-est nel continente europeo; questo porta ad avere alcune linee Y e mitocondriali delle popolazioni europee imparentate con i nativi siberiani e le prime popolazioni delle americhe che migrarono dalla Siberia 15.000 anni fa. Abbiamo quindi più flussi ed in periodi diversi.

Io: mmm.. perfetto. Da dove nasce l'esigenza di una mappatura genetica delle popolazioni europee?

F: ci possono essere tanti scopi: medico-legale, riconoscimento, applicazioni mediche per alcune patologie del DNA mitocondriale riconosciute in alcuni aplogruppi che noi abbiamo identificato per scopi puramente popolazionistici.

Io: e dal punto di vista culturale?

F: in un momento in cui si torna a parlare di razze, è importante capire come funziona la variabilità genetica perché noi non siamo un'entità isolata ma un mosaico di tante storie e popolazioni; uno che potremmo definire di “razza” bianca potrebbe benissimo avere delle varianti genetiche dell'Africa o del Giappone, quindi porterebbe dentro di se la storia di tantissime popolazioni. Per risalire a quelle lontane parentele, studiando il cromosoma Y potrei scoprire, tanto per fare un esempio, una variante scandinava di 1000 anni fa e quindi avere avuto un lontano parente di quelle zone; questo, però, non significherebbe certo che allora io sono un vichingo, io sono italiano prima di tutto ed identificarsi in quel cromosoma, che è una piccola parte del mio genoma, non avrebbe molto senso, però racconterebbe una storia, cioè che un mio parente sarebbe venuto qui e avrebbe sposato una donna del posto, come poi tutti i suoi discendenti.

Io: ecco, parlando di parentele antiche ed antichi genomi, si può dire quel'è l'antenato più vicino di tutte le popolazioni europee? Che so... spagnoli, francesi, tedeschi, inglesi, portoghesi, italiani, greci...

F: non si può parlare di un unico antenato ma di un numero relativamente piccolo di antenati; va tenuto conto infatti che in europa non entra un unico gruppo ma più ondate migratorie avvenute in periodi differenti nel Paleolitico superiore (40-18.000 anni fa), nel Mesolitico o nel Neolitico.

Io: le più antiche?

F: non prima di 40.000 anni. Il punto è che le più antiche parentele in assoluto, che accomunano tutte le ondate migratorie, vengono da fuori Europa, dall'Asia occidentale fino all'Africa. Da quelle zone, in diversi periodi, arrivano le ondate migratorie che hanno creato le popolazioni europee. Oetzi ad esempio, che si è scoperto che avesse una parentela coi sardi, portava con se una linea genetica, un aplotipo, proveniente dal Caucaso. Come mai è finito nel Tirolo? Probabilmente faceva parte di una popolazione facente parte di una popolazione neolitica proveniente da quella zona che aveva seguito la linea danubiana di terra ed'era scesa giù dal Brennero; intanto lui è morto lì e la sua discendenza è giunta fino in Sardegna ed in Italia centrale, recentissimamente è stata ritrovato parte del suo gruppo genetico a Volterra.

Io: quindi la questione è che Oetzi non è discendente dei sardi ma siamo noi che, in parte, discendiamo dai suoi antenati, giusto?

F: Esattamente è il fatto che, come le ho già detto, parte del suo gruppo genetico sia stato ritrovato a Volterra che è una tappa del viaggio del suo aplotipo fino alla Sardegna.

Io: molto bene, parlando di genomi, aplotipi e popolazioni che si sono susseguite in Europa nel corso del tempo, qual'è la popolazione europea che è stata più refrattaria al rimescolamento genetico nel corso del tempo? Intendo dire quella che ha mantenuto il proprio patrimonio genetico il più fedele possibile ai suoi più antichi antenati.

F: intanto ci sono due motivi per cui una popolazione si mantenga isolata da questo punto di vista, A) motivo culturale, B) motivo geografico. Culturalmente i più isolati sono i Baschi anche se geograficamente non sono poi così isolati; geograficamente parlando invece abbiamo la Sardegna come regione più isolata dall'Europa, molto più della Corsica che rientra, a livello genetico, nell'ambito dell'Italia centrale. Perché questo? Inizialmente la Corsica doveva avere una struttura genetica simile a quella della Sardegna, conta che le popolazioni che abitarono quest'ultima dovevano essere passate necessariamente dalla prima in quanto durante il periodo glaciale le due isole erano unite; poi però succedono, nel corso del tempo, una serie di avvenimenti, pestilenze, guerre, invasioni e ripopolamenti che hanno ridotto l'elemento autoctone nelle due isole; la differenza sta nel fatto che i sardi, essendo più numerosi e risiedendo in un isola più isolata, grande e facilmente abitabile, riuscirono pur sempre a mantenersi sopra i livelli di guardia e quindi conservarono meglio il loro patrimonio genetico originario; i corsi invece, per i motivi contrari a quelli riportati sopra, vengono decimati e successivamente rimescolati alle popolazioni ligure e toscane che si susseguono sulla loro isola nel tempo, un esempio ne è nella loro lingua.

Io: ed il loro patrimonio genetico da dove proviene? Mi spiego: con chi erano imparentati, per la maggiore, i sardi preistorici?

F: coi baschi. Le prime popolazioni provenivano dalla medesima aree in cui risiedono tutt'ora le popolazioni basche, tenendo conto che non esisteva il concetto di basco, e si insediarono in Sardegna a partire dal Mesolitico; nel Neolitico abbiamo l'esplosione di queste popolazioni, vale a dire che le stesse che erano giunte millenni fa iniziano a riprodursi e ad espandersi all'interno dell'isola popolandola quindi in vari punti. Vi sono inoltre parentele coi baschi anche dal punto di vista linguistico: un mio amico scomparso anni fa, Eduardo Blasco-Ferrer, ed uno studioso dei Paesi Baschi, Juan Martin Elexpuru Arregi hanno fatto degli studi in cui sono presenti delle similitudini tra i toponimi di molti comuni sardi e baschi, ti faccio dare una occhiata in questa cartina.

(da qui si prende visione di una mappa della zona dei Paesi Baschi in cui sono presenti tutti i nomi dei comuni presenti al suo interno e della similitudini di questi con i toponimi dei paesi nostrani).

Una delle TANTE similitudini tra i toponimi baschi e quelli sardi.

Io: davvero molto interessante. Da quello che ho capito, se noi discendiamo dai baschi...

F: attenzione! Anche qui bisogna ricordarci che si tratta di una componente, ogni popolo ha le sue componenti: non esiste il sardo originario ma esiste una parta più antica e predominante che giunge nel Mesolitico dall'area iberica; poi però ci sono i flussi del Neolitico, come quello di Oetzi dal Caucaso. I sardi sono quindi anch'essi il risultato di diversi flussi migratori.

Io: ho capito; è possibile ricostruire la provenienza di questi flussi?

F: si, analizzando il loro corredo genetico. Prendiamo il marcatore M26, quello basco, facente parte dell'aplogruppo I: è presente in media nel 40% della popolazione sarda, 45% nella polazione ogliastrina, un po' meno in quella gallurese, circa il 30%; al di fuori della Sardegna è più presente nei Paesi Baschi.

Io: aspetti un secondo, non ho chiara una cosa: cosa sono marcatori ed aplogruppi?

F: il marcatore è una mutazione genetica all’interno del cromosoma, l'aplogruppo è la famiglia che riunisce i vari corredi genetici dotati di un marcatore in comune.

Io: perfetto! Però mi sorge un dubbio, come si fa a stabilire l'antichità di un genoma?

F: la risposta è nella stessa struttura del DNA. Mi spiego: ognuno di questi ha tutta una serie di ramificazioni in cui si trovano i marcatori genetici, ogni ramificazione rappresenta una linea cronologica. Se io ho due ramificazioni che derivano da un unico antenato, identificato da un certo marcatore in comune, mi basta contare quanti marcatori derivati osservo nelle due linee e, se conosco il tasso di mutazione (ovvero il tempo medio in anni in cui insorgono nuovi marcatori), posso moltiplicare per questo fattore e risalire all’età in cui è vissuto l’antenato comune.

Io: quindi le ramificazioni stesse presenti nei genomi, a seconda della loro posizione, indicano l'antichità dei loro marcatori, giusto?

F: esatto!

Io: molto bene, ora passiamo a questi flussi migratori che hanno interessato la Sardegna: uno è quello basco e un altro è quello caucasico, e gli altri flussi da dove arrivano?

F: beh, quella proveniente dal Medio Oriente, zona della mezzaluna fertile, sempre in periodo Neolitico, riveste circa il 30% del corredo genetico paleosardo, i loro aplogruppi principali sono J e E.

Io: bene, e quella caucasica che percentuale riveste?

F: circa il 10%, aplogruppo G. Altre due componenti importanti sono R1a, che forse viene dall'Europa orientale e che probabilmente ha portato nel nostro continente le lingue indoeuropee, e R1b, Europa occidentale.

Io: molto bene, abbiamo quindi un quadro completo del comparto genetico sardo in epoca neolitica. E per quanto riguarda l'età del Rame?

F: in quel periodo, a livello generale, non ci sono grosse variazioni, abbiamo sempre un'espansione del corredo genetico del Neolitico. Per capire le singole differenze rispetto a quest'ultimo periodo bisogna analizzare i sottogruppi e le loro variazioni nelle singole zone. Per la Sardegna sono stati analizzati 1200 cromosomi Y, un numero elevatissimo contando che la media di coperture da effettuare sono 100. E le analisi dei cromosomi costano parecchio anche se i prezzi ultimamente stanno calando da 5000 o meno di 1000 euro, ma si tratta comunque di un costo rilevante.

Io: eh cavolo, si! Lei in sostanza sostiene che non vi sono delle variazioni notevoli durante l'età del Rame, però mi vengono in mente delle novità come i villaggi fortificati di cultura Monte Claro che stanno in cima a delle colline, una cosa mai vista in Sardegna, .

F: certamente ma non vuol dire per forza che ci sia stata un'invasione, è possibile che ci fossero dei piccoli gruppi che si fossero acculturati per conto loro ed avessero imparato a fare questo per conto proprio grazie ad un processo di acculturazione.

Io: perfetto, perfetto. Cosa mi sa dire, invece, del DNA sardo di epoca nuragica? Mi riferisco ad un periodo dall'età del Bronzo all'età del Ferro.

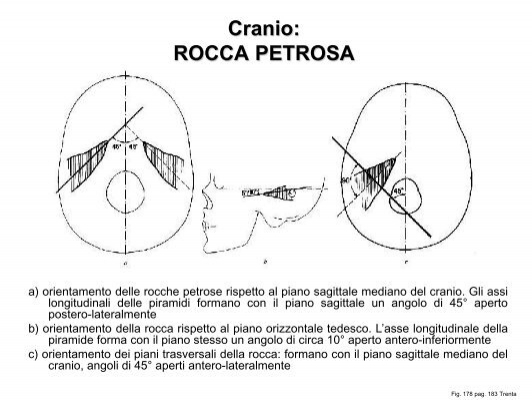

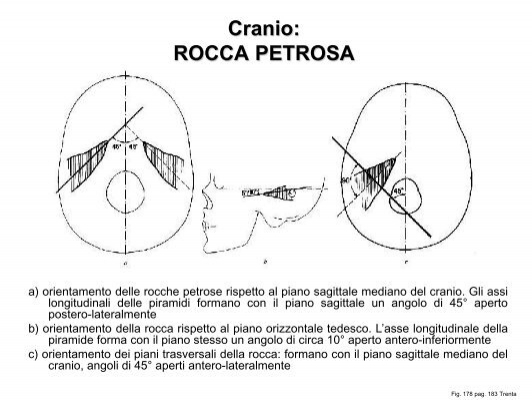

F: Si tratta sempre, a parer mio di un'evoluzione interna: la struttura genetica rimane grossomodo la stessa del Neolitico, si ha quindi una espansione del corredo genetico risalente quell'epoca. Conta che le analisi del DNA antico non sono mai una cosa semplice in quanto hai a che fare con delle parti del corpo umano che possono degradarsi; in questo momento però ci sono delle novità: uno scienziato, Ron Pinhasi, Università di Dublino, ha trovato il modo di estrarre il DNA umano dalla parte più dura del corpo umano, la rocca petrosa, li il genoma è meglio conservato e resiste di più al degrado da parte degli agenti chimici e biologici.

Io: interessante, e per quanto riguarda i genomi in epoca punica e romana?

F: In questo momento collaboro con un collega che analizzerà almeno 1000 genomi antichi che vanno dal medioevo fino alla preistoria, la speranza è che lo stato finanzi questa ricerca, in questo modo potrei sapere qualcosa di più anche su questi periodi.

Io: mmm capito. In sostanza si può parlare di una evoluzione interni del genoma Neolitico fino a quando non arrivano cartaginesi e romani?

F: si. ma le ripeto che conto di fare degli studi approfonditi grazie a questo progetto.

I punti del Cranio in cui si trova la rocca petrosa.

I punti del Cranio in cui si trova la rocca petrosa.

Io: perfetto, un'ultima domanda: di questi tempi di crisi economica, sociale e culturale la gente dice "perché dobbiamo destinare i soldi a queste cose? Pensiamo agli italiani che non hanno più un lavoro o non arrivano alla fine del mese". Che cosa risponde a tutte queste affermazioni?

F: io difendo questa ricerca non solo in quanto tale ma anche perché come le avevo detto prima ha una sua valenza anche in abito medico. E il tipo di ricerca che faccio io, quella universitaria, è libera. Stiamo assistendo a dei tagli del 20% in tutte le ricerche pubbliche. Ed è questo il motivo per cui c'è la fuga dei cervelli. La nostra ricerca, a livello globale, è settima; se però consideriamo i prodotti di ricerca e li rapportiamo ai fondi erogati, l'italia supera USA e Germania e se la batte con Canada e Gran Bretagna.

Io: ah, però!

F: esistono inoltre delle compagnie private negli Stati Uniti che stanno guadagnando molti soldi grazie alla cosiddetta Genetic Genealogy, una disciplina che va per la maggiore. Le spiego: se una persona vuole conoscere la propria ascendenza ed i propri antenati e manda il proprio DNA a queste compagnie che lo analizzano e le inviano il referto, così scopre quante “storie” scorrono nel suo corredo genetico. Poi uno dice lo stesso "ma uno non ci mangia nulla nel sapere che i sardi sono imparentati con i baschi" ed io rispondo che non è vero, basta vedere l'esempio che le ho fatto; se si investe ricerca pure la ricaduta economica prima o poi arriva, solo che alla corta distanza non lo vedono e non te lo finanziano.

Questa era l'intervista a professor Francalacci, che ringrazio sentitamente per la disponibilità e l'intervista concessami; è stato un vero piacere poter parlare e dialogare con lui, così come porgli le domande che mi sono venute in mente.

E voi che opinione vi siete fatti? Se volete dirmelo non fatevi problemi, commentate!

Ci si vede ;)